フラックスはとても重要です・・。

フラックスの働きと活性化時間の概念無くしては、はんだ付けを成功させることは出来ません。

しかし、こんなに大事なフラックスのことについて知らないままはんだ付けしている人はとても多いです。

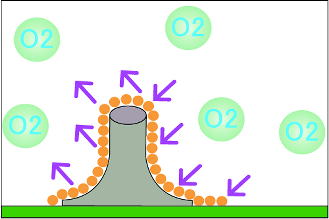

手はんだ付けは、フラックスをいかに使うかに掛かっています。

ハンダコテの操作についても、実はフラックスを使う操作であると

私は考えています。 では、フラックスの働きとは・・

1:金属の表面や融けたはんだ表面の酸化膜や汚れを科学的に除去する表面洗浄作用

フラックスの働きを知るための実験

酸化してどす黒く変色した10円玉(酸化した銅)に

フラックスを1滴垂らして、約250℃に加熱するとどうなるか?

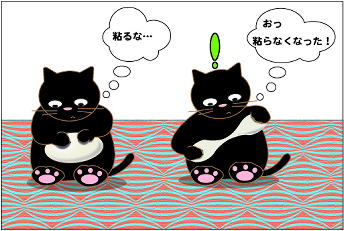

2:はんだの粘度(ねばり)を弱くして、はんだの濡れ(流れ)を良くする

フラックスの働きを知るための実験2

フラックスの入っていない糸はんだを融かすと?

3:はんだコテを当てている間金属の表面を覆い、金属の再酸化を防ぐ

・・の3つがあります。

フラックスは、約90℃で半田より先に溶け、金属表面を覆って洗います・・。

また、いろいろな種類がありますが、通常使用するフラックスは

松ヤニなど植物性天然樹脂に薬品を加えたものです。

(だから 『ヤニ』 というのですね・・)

初心者が半田付けをする場合、よくやってしまうのが、

熱した半田コテ先に真っ先に糸半田を接触させて半田を融かそうと

することです。これをやってしまうと、フラックスは一気に高温になり

蒸気となって蒸発してしまいます。(見た目には煙が出ているように見えます)

これではフラックスが働く暇がありません。

フラックスのなくなった半田は、即酸化するため、コテコテベタベタで

まったく流れなくなってしまいます。

(ツノが出たり、オーバーヒートを起こして表面が凸凹、ザラザラになる)

糸はんだに含まれるフラックスはわずかです。

しかもどんどん蒸発しますので、その性能を発揮するのはほんの数秒しかありません。

この短い時間内に、はんだを理想の量だけ供給し

必要な熱量をハンダゴテから伝えるわけです・・。

芋はんだなどの半田不良を修正するために、フラックスを追加する目的で

糸はんだを少量供給する・・ ということもよくやります。

しかし追加しすぎると、たちまちはんだ量が過多になってしまいますが・・。

また、フラックスは、直接塗布して使うこともあります。

私は、HAKKOのFS-200というごく少量のフラックスボトルを

使っています。フタに小さな刷毛が付いていて少量塗布するのに良いです。

基板に表面実装部品をはんだ付けする場合、小さいチップや

SOP、QFPでは使用するヤニ入り糸半田の量が少ないので、

糸はんだに内蔵されているフラックスの絶対量が不足します。

これを補うため、先にフラックスを基板パターンに塗布したり

はんだ不良の修正に使用したりします。

ただし、注意があって

Ⅰ: フラックスは母材金属まで腐食させる可能性がある

Ⅱ: 時間経過と共に水分を吸収して、絶縁抵抗が劣化リークすることがある

Ⅲ: 有毒ガス・悪臭を発生するものがある

という理由から、やたら使いまくっては他の不具合の発生原因になるため、

必要最小限に使用量を抑えたほうがいいです・・。

特に、生フラックス(熱を加えて活性化していないフラックス)は、

洗浄するなどして除去する必要があります。

※基本的にフラックスを塗布して使用した場合には、

IPAやフラックス洗浄剤で掃除を行います。

便利ですが、掃除はかなり面倒くさいので、使用の際はご注意を!

透明の樹脂状に固まったフラックスは高い絶縁性を持ちますので、

特に掃除する必要などはありません。

フラックスの小瓶販売

フラックスの小瓶(¥759円+消費税)

ハッコーFS-200 フラックス 20ml 電子部品・PCB用 FS200-01

ハンダ付けの際あると便利なのがフラックスです。

フラックス無しにハンダ付けはできません。

糸ハンダにもフラックスは入っていますので、通常は使うことがありませんが

どうしても必要な時がありますね。

手はんだ用に開発されたこのフラックスは、JISの腐食試験に合格した

非腐食性のものです。従来のフラックスに比較してハンダ付け性が良く、

使いすぎなければ洗浄の必要もほとんどありません。

小さなボトルですが、趣味で使用されるならこれ1本で5年は持ちます。

はんだ付けの正しい基礎知識と技術を学ぶには「DVDはんだ付け講座」

☆はんだ付け職人がお薦めする初心者の方向け コストパフォーマンスの高いハンダゴテセット